推動企業循環經濟轉型-ISO 59000 系列標準與物質流分析之運用

一、循環經濟轉型的推動現況與挑戰

隨著資源日益稀缺與氣候變遷壓力加劇下,線性經濟模式逐漸走向終點,循環經濟已成為各國政策與企業轉型的核心方向。在實務層面上,資源再生、減廢設計與產品可持續性等議題,已逐步納入 ESG 策略與永續揭露框架中。然而,當前企業所面臨兩大挑戰:其一,缺乏整合性的執行架構,導致行動零散且缺乏協同;其二,是難以量化資源流動與執行成效,使得績效評估與具體目標設定困難,造成實務行動與策略目標之間產生落差。

為解決上述痛點,ISO 59000 系列標準提供制度化的循環經濟推動框架,涵蓋原則、行動、指引、模式與量測等重要面向;若搭配物質流分析(Material Flow Analysis, MFA)之資源分析工具,有助於強化數據管理,提升整體轉型效益與可持續性。

二、ISO 59000 系列標準-循環經濟推動的國際指引

國際標準化組織(International Standardization Organization, ISO)於 2024 年正式發布 ISO 59000 系列標準,提供一套具體可行的制度架構,協助組織從策略、營運到績效揭露全面導入循環經濟。該系列以六大核心原則—包括系統思維、價值創造、價值共享、資源管理、資源可追溯性與生態系統韌性,強調跨部門與價值鏈合作,促使循環理念由上而下落實為具體行動;其內容涵蓋產品耐用性、再利用、維護與修繕等設計原則,鼓勵企業延長產品生命週期,深化供應鏈間的協同與互信。

ISO 59000 系列之主要標準內容與摘要,包括有:

《ISO 59004:2024 循環經濟 — 用語實施架構與原則》

定義循環經濟的基本詞彙、原則與實施指引,適用於各類組織,提供共通語言與系統化行動架構。

《ISO 59010:2024 循環經濟 — 商業模式與價值網絡轉型指引》

指引組織在商業模式與價值網絡面向轉型,協助從線性模式轉型至循環模式。

《ISO 59014:2024環境管理與循環經濟—次級材料回收的永續性與可追溯性—原則、要求與指引》

規範回收材料在來源、加工與分銷階段的透明揭露與責任要求,強化回收體系的信任機制與社會責任。

《ISO 59020:2024 循環經濟 — 循環性績效的量測與評估》

建立衡量與評估循環性績效的標準架構,涵蓋指標範疇、資料收集與計算方法,以支持內部監測與外部揭露。

《ISO/TR 59032:2024 循環經濟 — 商業模式實施回顧》

作為技術報告,回顧既有價值網絡結構,協助組織在轉型前進行網絡與流程盤點,作為策略規劃的基礎。

《ISO 59040:2025 循環經濟 — 產品循環性數據表》

提出「產品循環性資料表」(Product Circularity Data Sheet, PCDS),規範產品層級的資訊架構,促進供應鏈間的資料透明化與互通性,支援產品循環性評估與溝通。

透過導入 ISO 59000 系列標準,組織能依循國際一致的架構,系統化推動循環經濟,建立可衡量的管理流程,並進一步強化 ESG 實務與利害關係人的互動。

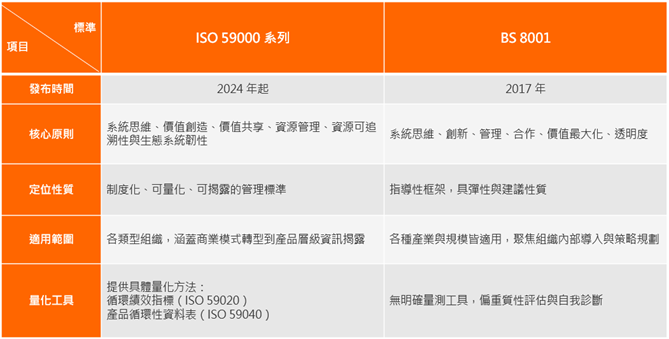

三、循環經濟標準( ISO 59000 系列與 BS 8001 )要求差異

BS 8001於 2017 年發布,為全球第一個針對循環經濟設計的指導性框架。雖與 ISO 59000 系列同樣致力於協助組織導入循環經濟,但兩者在標準定位、應用與量化要求上存在明顯差異。

BS 8001 著重於原則導向與文化轉型,內容聚焦從理念啟發到實務導入的流程,具有高度彈性,適合企業或組織依據自身情境調整策略。相較之下,ISO 59000 系列涵蓋循環原則建立、商業模式轉型、價值網絡盤點到產品層級資訊揭露等完整流程,並透過 ISO 59020 與 ISO 59040 等相關標準,提供具體的績效量化方法與資料格式。整體而言,BS 8001 適合循環經濟導入的初期階段,而 ISO 59000 系列則提供更系統化且可量化的標準依據。

表、ISO 59000 系列與 BS 8001 的差異

四、物質流分析:掌握資源流動與效率工具

物質流分析(MFA)是循環經濟推動中的重要分析工具,在資源盤點、效能評估與循環策略設計方面扮演關鍵角色。MFA 基於質量守恆原則,用於追蹤與量化系統中特定的物質流動與儲存狀況,目的是建立一套系統化的資源流動紀錄與量化模型,協助組織掌握資源從何處投入、如何被轉換使用、最終流向何方。

MFA 常用於循環經濟導入的前期現況盤點與後續績效追蹤,不僅能呈現物質的來源、去向與轉換過程,亦可協助企業或組織進行流程優化、資源整合與減廢行動,特別在物質流動或製程較為複雜的產業環境中,MFA 更展現其應用價值。其分析架構包含以下三大要素:

- 流量(Flows):

指物質在系統中流動的數量與方向,例如:原料從供應商運入工廠、生產過程中的轉換產出,以及廢棄物或副產品的排出等。

- 程序(Processes):

指物質被轉換、處理或儲存的節點,例如:生產站、回收處理廠、物流轉運點等。

- 存量(Stocks):

指物質在系統中暫時或長期儲存的部分,例如:倉庫內的原物料、堆置場中的殘留物等。

透過三大要素建立物質流布圖與數據模組,有助於識別資源使用熱點與損耗環節。此外,MFA 亦是 ISO 59020標準中的關鍵量化資料來源之一,提供指標計算與績效追蹤所需的數據支持。因此,MFA不僅是分析工具,更是連結技術實踐與標準化管理的重要橋梁。

五、整合 ISO 標準與物質流分析:逐步建構循環經濟轉型路徑

在循環經濟的推動過程中,企業或組織面臨的不僅是理念導入的挑戰,更重要在於如何在策略、制度與實務層面建立具體可行的轉型藍圖。因此,整合 ISO 標準的制度架構與物質流分析(MFA)這一資源分析工具,正是企業或組織建構循環轉型路徑的關鍵起點。

在實務操作層面,MFA 可作為 ISO 59004與 ISO 59010 的前期資源盤點工具,協助企業掌握現有資源使用現況,並識別潛在循環機會。導入過程中,MFA 所建立的物質流資料與模型,則能為 ISO 59020 提供量化基礎,支援循環指標的計算、追蹤與優化。

藉由標準與工具的整合,組織可依循 ISO 的架構規劃策略方向,並以 MFA 所建構的物質流模型作為實施依據,展開量化管理與持續優化,在循環經濟實踐中發揮協同效應,形成穩健的管理基礎。

結語

循環經濟從理念願景落實為具操作性、可監測、可持續改進的管理機制,不僅強化企業或組織在策略規劃、執行管理與績效評估上的整體效能,更創造長期且具韌性的永續價值。然而,導入標準與工具僅是起點,真正的關鍵在於跨部門合作與組織文化的轉變,唯有將循環經濟理念內化於價值鏈各環節,才能從根本驅動轉型。